養育費の時効は5年または10年!時効を止めて未払いの養育費を請求する方法

- 公開日:2025年7月7日

- 更新日:2025年07月07日

離婚したあと長期間にわたって養育費が支払われていない場合、未払いのまま放置しておくことはおすすめできません。

養育費の請求権には時効があり、「あとで支払ってもらおう」と思っていると、請求できなくなってしまうおそれがあるためです。

このコラムでは、養育費の時効の基礎知識や、時効の更新・完成猶予の方法、時効の完成が間近に迫っているときの対処法を解説します。

目次

この記事を読んでわかること

\専門スタッフが丁寧に対応します!/

養育費を請求する権利の消滅時効

養育費を請求できる権利は、「5年」または「10年」で消滅時効にかかります。

養育費が未払いになっている場合、この期間を過ぎると養育費を請求できなくなってしまうため注意が必要です。

時効を迎えるまでの期間は、養育費を取り決めた方法や状況によって変わります。

| 取決め等の方法 | 時効 | |

|---|---|---|

| 話合い | 5年 | |

| 調停・審判、判決 | これから支払われる将来の養育費 | 5年 |

| 調停成立時、審判確定時、判決確定時にすでに支払期限が到来している過去の養育費 | 10年 | |

| 取決めなし | ― | |

以下で詳しく見ていきましょう。

話合いで取り決めたケース

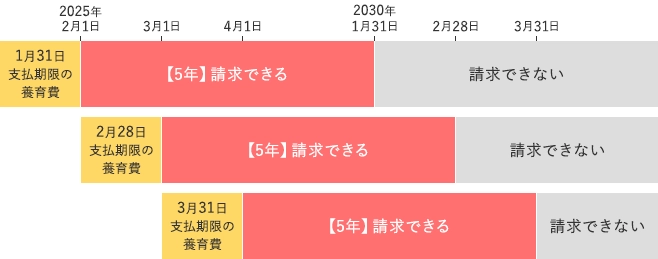

父母間の話合いで取決めをした場合、養育費の時効は「5年」です。

養育費は通常、毎月支払われる性質のものであるため、毎月の支払日の翌日から時効のカウントが始まり、5年が経った時点で各月分ごとに消滅時効を迎えます。

たとえば支払期限が2025年1月31日の養育費は、2025年2月1日を起算点に2030年1月31日で消滅時効を迎え、その後は請求できなくなるということです。

調停・審判、裁判で取り決めたケース

調停・審判や判決で養育費が決められた場合も、これから支払われる将来分の養育費の時効は、「5年」です。

一方で、調停・審判や判決で支払いが認められたとき、調停成立時点、審判確定時点、裁判確定時点においてすでに支払期限が過ぎている過去分の養育費には、「10年」の時効が適用されます。

10年の時効が適用されるのは、たとえば、離婚後に約束どおり支払われなかった養育費を、調停や裁判で請求したようなケースです。

調停や裁判で支払いが認められれば、その時点で未払いとなっている養育費については10年間請求できます。

取決めをしていないケース

養育費の取決めをしていない場合、何らかの時効が進行することはありません。

そのため将来分の養育費は、子どもが経済的に自立するまでの間であればいつでも請求できます。

なお、養育費は原則として「請求したときから」受け取れるものです。

取決めを行うよりも前に遡って、過去の養育費を請求することはできません。

たとえば、養育費の取決めをせずに離婚し、2年後に初めて養育費を請求したケースでは、離婚から請求までの2年間の養育費が認められる可能性は低いといえます。

取決めをしていない方は、より長い期間養育費を受け取れるよう、できるだけ早く請求したほうがよいでしょう。

養育費をもらう権利そのものの消滅時効

毎月の養育費を請求する権利とは別に、養育費をもらう権利そのもの(養育費全体)にも、時効があります。

養育費をもらう権利そのものの時効は、それぞれの支払期限から10年(2020年4月1日よりも前に取り決めた場合は第1回の支払期限から20年、最後の支払期限から10年)です。

約束どおり養育費が支払われなかったにもかかわらず、何もせず放置していると、今後発生する養育費も請求できなくなるおそれがあるため注意しましょう。

養育費の時効を止める方法(更新・完成猶予)

養育費の時効は、カウントをリセットしたり(時効の更新)、進行を止めたり(時効の完成猶予)することが可能です。

時効の更新・完成猶予の方法には、以下の5つがあります。

- 債務承認

- 催告

- 裁判上の請求

- 差押え・仮差押え

- 協議を行う旨の合意

それぞれ詳しく見ていきましょう。

債務承認

債務承認とは、元配偶者が養育費の支払義務を認めることです。

たとえば、以下のような行為が債務承認にあたります。

- 養育費を支払う旨の念書や誓約書を書く

- 養育費の一部を支払う

- 養育費の支払計画を作る など

債務承認をすると、その時点で時効がリセットされ、新たに5年または10年のカウントがスタートします。

催告

催告とは、元配偶者に「養育費を支払ってほしい」と請求することをいいます。

請求の際には、催告をした記録を残すために内容証明郵便を送るのが一般的です。

催告をすると、時効の完成が6ヵ月間、猶予されます。

時効の完成が間近に迫っており、ほかの方法をとる時間がない場合には、まずは催告をしておくとよいでしょう。

なお、催告によって時効の完成が猶予されている間に再度催告をしたとしても、再度の催告をした時期が本来の時効の完成後だった場合には、そこからさらに時効の完成猶予期間が延びるわけではないことには注意が必要です。

裁判上の請求

裁判上の請求とは、裁判や調停などにより養育費を請求することです。

裁判上の請求をすると、手続が終了するまで時効の完成が猶予されます。

さらに、調停成立や確定判決に至れば時効がリセットされ、新たに10年のカウントがスタートします。

なお、簡易裁判所へ支払督促を申し立てることでも、裁判上の請求と同じように時効の完成猶予・更新をすることが可能です。

差押え・仮差押え

養育費の取決めについて、債務名義(執行受諾文言付の公正証書や調停調書、和解調書など)がある場合には、差押えによる時効の更新が可能です。

差押えの手続が終了した時点で時効がリセットされ、差押えを行ってもまだ未払いの養育費があれば新たに5年または10年のカウントがスタートします。

債務名義がない場合、元配偶者の財産を差し押さえるには調停・審判や裁判を行わなければなりません。

このとき、手続が終わるまでに元配偶者が財産を処分するおそれがある場合には、勝手に財産を処分できないよう仮差押えを検討するとよいでしょう。

仮差押えをすることでも、時効の完成が6ヵ月間、猶予されます。

協議を行う旨の合意

協議を行う旨の合意とは、当事者間で「これから話合いをする」と書面で合意することです。

協議を行う旨の合意をしたときから原則として1年間(または、お互いが1年未満にすると合意した場合にはその期間)時効の完成が猶予されます。

なお、この完成猶予事由は2020年4月1日の民法改正によって、新たに設けられたものです。

養育費の取決めが2020年4月1日より前であっても、民法改正後に協議を行う旨の合意を行えば、時効の完成が猶予されます。

時効が完成したら養育費の請求は諦めるしかない?

時効が完成してしまっても、必ずしも養育費を請求できなくなるとは限りません。

時効の効力は、支払義務のある相手が「時効が完成したから支払わない」と主張(時効の援用)することで発生するためです。

時効が完成してしまっても元配偶者がそれを主張しなければ、養育費を請求すること自体はできるため、まずは「養育費を支払ってほしい」と伝えてみましょう。

未払いの養育費の請求方法について詳しくは、以下のコラムも参考にしてみてください。

養育費の時効が迫っている場合は弁護士にご相談を!

時効が間近に迫っている場合には、早急に何らかの対応が必要です。

ご自身で時効の更新・完成猶予のための対応をすることもできますが、思いのほか時間がかかってしまうことも少なくありません。

そのため、少しでも不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、ご状況に応じスムーズに適切な対応をとることが可能です。

元配偶者とのやり取りや複雑な裁判上の手続も任せられるため、時間的・精神的な負担を軽減し、より確実な養育費の受取りを目指せるでしょう。

まとめ

養育費を請求する権利には、養育費が認められた方法によって5年または10年の消滅時効があります。

この期間を過ぎてしまうと、未払い分の養育費を受け取れなくなってしまうおそれがあるため、注意しましょう。

ただし、時効の完成が迫っている場合や、時効が完成してしまった場合にも、「もう遅い」とすぐに諦める必要はありません。

状況に応じ適切に対処すれば、養育費を請求できる可能性もあります。

アディーレ法律事務所では、未払いの養育費に関するご相談を無料で承っております。

離婚問題を得意とする弁護士が実務のノウハウを生かし、スムーズに養育費を受け取れるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

\専門スタッフが丁寧に対応します!/

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 東京弁護士会

- 出身大学

- 慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。