離婚時に父親が子どもの親権を取るには?5つのポイントと有利になるケース

- 公開日:2025年8月5日

- 更新日:2025年08月05日

離婚時の親権争いでは、「母親が有利」と思われがちです。

たしかに統計上、実際に父親が親権を獲得している割合は決して多くはありません。

しかし、親権はあくまで「子どもの利益」を最優先に考えて決めるものです。

そのため、父親だからという理由だけで親権者になれないということはありません。

このコラムでは、父親が親権を獲得している割合や「親権を取りにくい」とされている理由に加え、親権を取るための5つのポイントや、親権争いで有利になりやすいケースを解説します。

この記事を読んでわかること

\専門スタッフが丁寧に対応します!/

父親は親権者になれる?

親権者は、子どもの福祉(利益)を中心に考えて決めるものです。

そのため、「子どもにとって利益がある」と判断されれば、もちろん父親が親権者になるケースもあるでしょう。

なお、子どもにとって利益があるかどうかは、以下のような事情を考慮して総合的に判断します。

- これまでの監護実績

- 離婚後の子育ての環境

- 収入などの経済力

- 面会交流の寛容性

- 子どもに対する愛情

- 子どもの年齢・性別・発育状況

- 子ども本人の意思

- 兄弟姉妹が離れ離れにならないか など

父親が親権を獲得している割合

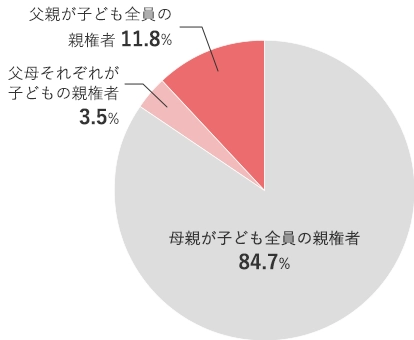

一方で、実際に父親が親権を獲得しているケースは、母親と比べると少ないのが現状です。

厚生労働省『令和4年度「離婚に関する統計」の概況』によると、2020年に父親が子ども全員の親権を獲得している割合は、離婚した親権者を決めるべき子どもがいる夫婦のうち11.8%となっています。

親権者の割合

※上記のグラフは厚生労働省『令和4年度「離婚に関する統計」の概況 第11-1表 夫妻の届出時年齢(5歳階級)別にみた親権を行う者別離婚件数 令和2年』に基づき、当事務所が独自に作成したものです。

※%=小数点第二位以下四捨五入。

一部の子どもの親権を獲得しているケースを合わせても、父親が親権を獲得している割合は全体の15.3%に留まります。

父親が親権を取りにくい理由

父親が親権を獲得するのが難しいとされている理由の1つには、「母親と比べると監護実績が乏しくなりやすい」ことが挙げられます。

共働きの夫婦が増えている現在でも、父親が主に働いて収入を得て、母親が主に子どもの世話をしているという家庭は少なくありません。

そうなれば、仕事の間は育児ができない父親の監護実績は、おのずと母親よりも乏しくなってしまいます。

また、普段から主に子どもの世話をしているのが母親であれば、子ども自身が母親と暮らすことを選ぶこともあるでしょう。

そのため、親権争いでは父親が不利になりやすいのです。

父親が親権を取るための5つのポイント

不利になりやすいケースが多いとはいえ、父親だからといって必ずしも親権を取れないわけではありません。

たとえば以下の5つポイントを押さえておくことで、親権争いで有利に働く可能性があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①積極的に子どもの世話をする

親権を決める際は、これまでの「監護実績」が重要視されます。

これは、「これまできちんと子どもの世話してきたのであれば、離婚後も安定して養育を行える可能性が高い」と考えられるためです。

仕事をしながらでも積極的に子どもに接し、主体的に食事の準備や寝かしつけ、学校などへの連絡・送迎、健康状態の把握などを行っていれば、親権を獲得しやすくなるでしょう。

②子どもと離れて暮らさない

「監護の実績」だけでなく、「監護の継続性」も親権を決める際の判断基準の一つです。

これは、「離婚の手続までに子どもの監督・保護を担っていたほうを親権者とすべき」という考え方に基づきます。

そのため、別居をする場合も子どもと離れて暮らさないことが望ましいといえるでしょう。

ただし、これまでの監護実績が乏しいにもかかわらず、無理やり子ども連れて別居をしても、親権獲得に有利に働くわけではありません。

状況によっては「子どもを連れ去った」と判断されるおそれもあるため、注意が必要です。

③子どもと良好な関係を築く

親権の判断には、子どもの意思も影響します。

そのため、少なくとも「父親とは暮らしたくない」と思われないよう、普段から子どもと良好な関係を築いておくことが大切です。

ただし、意思をどこまで反映するかは、子どもの年齢によって変わります。

たとえば調停や裁判において、9歳くらいまでは子どもの意思はあまり関係ないことが多いです。

10歳ほどになると子どもの意思が判断材料の一つとなり、15歳以上からは子どもから口頭で意見を聴かなければなりません。

④離婚後の子育ての環境を整える

過去の実績だけでなく、離婚後にしっかりと子育てできる環境を用意できることも重要な判断基準の一つです。

安全で、子どもの今の生活をなるべく変えずに済むような住環境を用意できるようにしましょう。

また、自身の働き方を見直したり、親や親族などからサポートを受けられる体制を整えたりしておくことも大切です。

⑤面会交流に協力的な姿勢を示す

離婚したとしても、子どもにとってはどちらも親であることに変わりありません。

そのため、離婚後も面会交流の機会を設け、良好な関係を保つことが子どもの健やかな成長に繋がると考えられています。

こうした面会交流に協力的であるかは、親権を決める際の重要なポイントの一つです。

もちろん、子どもが「会いたくない」と言っているのに無理やり面会交流を実施する必要はありません。

しかし、特別な事情がなければ、できるだけ寛容な姿勢で臨んだほうがいいでしょう。

父親が親権争いで有利になりやすいケース

以下のように母親に問題があるようなケースでは、親権の獲得において父親がより有利になりやすいといえます。

- 母親が子どもへの虐待・育児放棄をしている

- 母親が子どもと一緒に暮らしていない

- 母親の健康状態が悪い

それぞれ詳しく解説します。

母親が子どもへの虐待・育児放棄をしている

母親が子どもを虐待している場合、「父親のほうが親権者としてふさわしい」と判断される可能性が高いです。

虐待とは、たとえば以下のような行為を指します。

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、物を投げる、家から閉め出すなど |

|---|---|

| 精神的虐待 | 怒鳴る、人格否定をする、無視するなど |

| ネグレクト (育児放棄) |

食事を与えない、病院へ連れて行かない、不衛生な環境に放置するなど |

このほかにも、子どもの健やかな成長を損なうような行為は、虐待・育児放棄とみなされる可能性があります。

母親が子どもを置いて家を出て行った

母親が子どもを置いて家を出て行ったような場合、別居後の父親の育児に問題がない限り、「父親のほうが親権者としてふさわしい」と判断される可能性が高いといえます。

子どもを置いて家を出て行く行為は、「育児を放棄した」とも捉えられるためです。

特に、子どもがまだ幼い場合や家出の期間が長い場合には、父親が親権を得られる可能性が高くなるでしょう。

母親の健康状態が悪い

母親の心身の健康状態が悪い場合、「父親のほうが親権者としてふさわしい」と判断される可能性が高まります。

身体的・精神的に重い病気を抱えている場合、子どもを育てられなくなるリスクがあるためです。

ただし、最低限の子育てができる程度の症状であれば、親権の判断に大きく影響しない場合もあります。

父親が親権を取るうえで覚えておくべきこと

母親の不倫は親権にあまり影響しない

親権者を決める際には、「子の福祉(利益)」がもっとも重要視されます。

そのため、離婚原因が母親の不倫であっても、基本的には親権の判断にはあまり影響しません。

ただし、母親が不倫相手に会いに行くために子どもを家に一人で放置しているようなケースでは、「不倫自体が子どもに悪影響を与えている」とみなされる可能性があります。

そうなれば、父親にとって有利な状況になりやすいでしょう。

母親が子を連れ去ったとき強引に連れ戻すのはNG

離婚協議中に母親が勝手に子どもを連れて出て行ってしまったような場合、親権を得るためにも「子どもを連れ戻して一緒に暮らしたい」と思うでしょう。

しかし、たとえば殊更に「連れ去りだ」と母親を攻撃することや、無理やり子ども連れ戻すようなことはしてはいけません。

このような言動は、離婚調停や離婚裁判で「モラハラ」や「暴力」であるとみなされ、親権争いで不利に働くおそれがあるためです。

一方で、子どもと離れて暮らす期間が長くなれば、親権争いで不利になってしまうおそれがあります。

そのためこのようなケースでは、弁護士などに相談し、迅速に適切な法的手続をとることが大切です。

父親が親権者になった場合も養育費を請求できる

離婚後の養育費は、一般的に父親側が支払うイメージが強いかもしれません。

しかし養育費は、あくまでも子どもと離れて暮らす親(非監護親)が当然に支払うべきお金です。

そのため、父親が親権者となった場合も母親に対し、子どもの年齢・人数や父母の収入などに応じた養育費を請求できます。

「父親だから」「母親より収入が多いから」といった理由だけで養育費を請求できないということはありません。

父親が親権を取れなかったときの選択肢

親権を獲得できなかった場合も、完全に親子関係がなくなるわけではありません。

状況に応じ、以下のような選択肢を取ることも検討しましょう。

子どもとの面会交流を求める

子どもと離れて暮らす親とその子どもには、法律上、面会して交流することを求める権利(面会交流権)が認められています。

そのため、離婚後も子どもと会えるように面会交流について取り決めておきましょう。

ただし、父親に問題行為や暴力・DVがある場合や、子どもが明確に拒否しているような場合は、面会交流が認められないおそれもあります。

親権者の変更を求める

親権者は、裁判所が「子の利益のために必要がある」と認めない限り、基本的に変更できません。

しかし、以下のような特別な事情がある場合には、裁判所に申し立てることで親権者を変更できる可能性があります。

- 母親が虐待や育児放棄をしている

- 母親が病気で子どもを育てられなくなった など

離婚後に状況が大きく変わった場合などには、親権者の変更を申し立てることも検討するとよいでしょう。

まとめ

父親は母親と比べると監護実績が乏しくなりやすく、親権争いでも不利になりがちです。

しかし、これまでの監護実績があることや、離婚後の子育ての環境が整っていることを示せば、親権を獲得できる可能性は十分にあります。

そのためにも、普段から積極的かつ主体的に育児を行い、離婚後の生活についても柔軟に対応するようにしましょう。

離婚時の親権問題でお悩みであれば、弁護士へ相談してみるのもおすすめです。

アディーレ法律事務所でも、親権をはじめ養育費など離婚条件を有利に取り決められるようにサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

\専門スタッフが丁寧に対応します!/

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 東京弁護士会

- 出身大学

- 慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。