第5回「養育費の相場はいくら?【年収別早見表】子どもの人数・年齢別の目安や計算方法を解説!」

更新日:2026年02月03日

一般的に、子ども一人を成人まで育てるために必要な費用は、大学卒業までの教育費を含めておよそ3,000万円といわれています。

場合によっては、それ以上の費用が必要となることもあるでしょう。

しかし、養育費の相場や算定方法がわからなければ、適切な金額を受け取ることはできません。

そこでこのページでは、養育費の相場や金額を決定する要素、算定方法、相場より高くなるケースについて解説します。

離婚後の養育費の不払いを防ぐ方法もご紹介していますので、きちんと養育費を受け取るためにも、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【早見表】親の年収と子どもの人数別の養育費の目安

養育費を支払うほうの親は再婚しておらず、養育費を受け取る親の年収は0円と想定しています。

このページでわかること

養育費の相場

養育費の相場は、母子家庭・父子家庭のどちらであるかや、子どもの人数、年齢などによって異なります。

以下で養育費の目安を詳しく見ていきましょう。

養育費の平均月額は母子家庭で約5万円

統計によると、母子家庭または父子家庭に支払われた養育費は、母子家庭で月額平均約5万円、父子家庭では約26,000円です。

子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況

| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 平均 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 母子世帯 | 40,468円 | 57,954円 | 87,300円 | 70,503円 | 54,191円 | 50,485円 |

| 父子世帯 | 22,857円 | 28,777円 | 37,161円 | ━ | ━ | 26,992円 |

(令和3年度 全国ひとり親世帯等調査より)

子どもの数によっても異なりますが、母子家庭と父子家庭で平均24,000円以上の開きがあります。さらに、大半のケースでは父親(夫)から母親(妻)へ支払われているようです。

日本では、結婚・出産によってキャリアが途絶えがちな女性に比べ、男性の所得のほうが高く、仕事の選択肢も多いため、より多くの養育費を支払うことになっていると考えられます。

また、離婚後の親権者のおよそ8割以上は母親であるため、父親から母親への養育費の支払いが大半を占めているのです。

養育費の支払額は2万円以上~4万円以下がもっとも多い

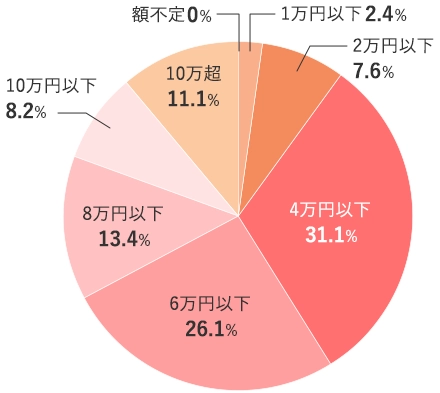

母子家庭が受け取っている養育費を金額別に見てみると、2万円以上~4万円以下が約31%と最多です。

母が監護権者となった場合の養育費(金額別)

※上記のグラフは『令和5年 司法統計年報(家事編) 第25表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数 』に基づき、当事務所が独自に作成したものです。

※%=小数点第二位以下四捨五入。

次いで4万円以上~6万円以下が約26%、6万円以上~8万円以上が約13%であり、子どもの人数や年齢にもよりますが、2万円以上~8万円以下の範囲で養育費を取り決めている家庭が多いといえます。

養育費は子どもの成長につれて高額になる

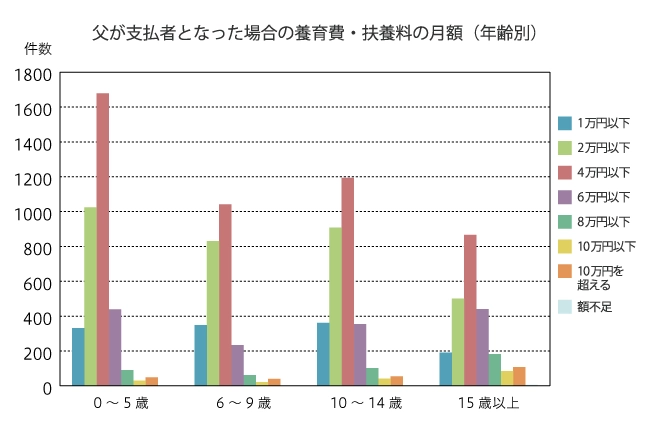

子どもの年齢別に養育費の支払状況を見てみると、子どもが小さいほど養育費を受け取っている家庭が多く、子どもが成長するにつれて養育費の金額も高くなる傾向があるようです。

父が支払者となった場合の養育費・扶養料の月額(年齢別)

※上記のグラフは『令和5年 司法統計年報(家事編) 第42表 子の監護事件のうち認容・調停成立の内容が養育費・扶養料支払の取決め有り(父が支払者)の件数』に基づき、当事務所が独自に作成したものです。

司養育費が月額6万円を超える割合を見てみると、子どもが0~5歳までの場合には5%程度であるのに対して、子どもが15歳以上の場合では7%を超えています。

これは、子どもの成長に伴い、進学や習いごとなどで必要となる教育費が増加するためだと考えられます。

養育費の算定方法

実際の養育費の金額は、主に以下の要素が考慮されて決まります。

- 子どもの人数

- 子どもの年齢

- 両親の年収・職業

これらの要素をもとに、「養育費算定表」を使用して算定することが一般的です。場合によっては、「計算ツール」も有効に活用できます。

以下で詳しく見ていきましょう。

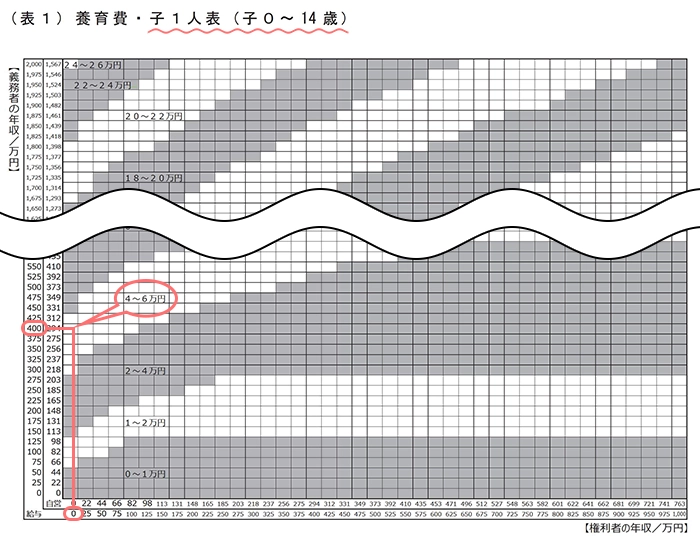

養育費算定表で確認する

養育費算定表とは、統計数値から作成した計算式に基づき、子どもの人数・年齢、両親の年収・職業に応じて、標準的な養育費を算出するための表です。

養育費算定表は裁判所のホームページで公開されており、養育費の金額を決める際に全国の裁判所で利用されています。

子どもの人数・年齢ごとに表が分かれており、両親の収入・職業ごとに養育費の金額を確認することが可能です。

以下で、具体的なケースごとに養育費の金額を見てみましょう。

【例1】

子ども:1人(2歳)

養育費を支払う親:会社員・年収400万円

養育費を受け取る親:専業主婦(主夫)

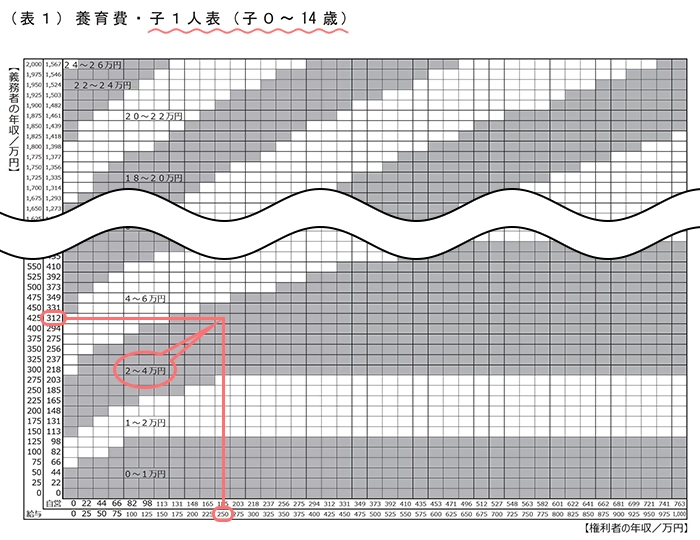

【例2】

子ども:1人(10歳)

養育費を支払う親:自営業・年収300万円

養育費を受け取る親:会社員・年収250万円

引用元:裁判所『平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について (表1)養育費・子1人表(子0~14歳)』

ただし、裁判所のホームページで公開されている養育費算定表を使って金額を確認できるのは、子どもが3人までのケースに限られます。

計算ツールを利用する

子どもが4人以上いる場合や、養育費算定表の使い方がわからない場合、法律事務所などがホームページで独自に公開している無料の計算ツールを使用するとよいでしょう。

両親の年収や職業、子どもの人数・年齢、再婚の有無などを入力すると、養育費の目安を自動で計算してくれます。

以下の「養育費かんたん自動計算ツール」でも養育費の計算ができますので、利用してみてください。

【早見表】親の年収と子どもの人数別の養育費の目安

養育費算定表をもとに、養育費を支払うほうの親の年収と子どもの人数別の養育費の相場をまとめました。

なお、以下の表では養育費を支払うほうの親は再婚しておらず、養育費を受け取る親の年収は0円と想定しています。

年収300万円・子ども1人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| 0~14歳 | 4~6万円 | 4~6万円 |

| 15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 |

年収300万円・子ども2人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| どちらも0~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 第1子15歳以上 第2子0~14歳 |

6~8万円 | 8~10万円 |

| どちらも15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 |

年収400万円・子ども1人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| 0~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 |

年収400万円・子ども2人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| どちらも0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 |

| 第1子15歳以上 第2子0~14歳 |

8~10万円 | 10~12万円 |

| どちらも15歳以上 | 8~10万円 | 10~12万円 |

年収500万円・子ども1人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| 0~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 |

| 15歳以上 | 8~10万円 | 10~12万円 |

年収500万円・子ども2人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| どちらも0~14歳 | 8~10万円 | 12~14万円 |

| 第1子15歳以上 第2子0~14歳 |

10~12万円 | 12~14万円 |

| どちらも15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 |

年収600万円・子ども1人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| 0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 |

| 15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 |

年収600万円・子ども2人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| どちらも0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |

| 第1子15歳以上 第2子0~14歳 |

12~14万円 | 14~16万円 |

| どちらも15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 |

年収700万円・子ども1人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| 0~14歳 | 8~10万円 | 10~12万円 |

| 15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 |

年収700万円・子ども2人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| どちらも0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 |

| 第1子15歳以上 第2子0~14歳 |

14~16万円 | 18~20万円 |

| どちらも15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 |

年収800万円・子ども1人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| 0~14歳 | 10~12万円 | 12~14万円 |

| 15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 |

年収800万円・子ども2人のケース

| 子どもの年齢 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 親が給与所得者の場合 | 親が自営業者の場合 | |

| どちらも0~14歳 | 14~16万円 | 18~20万円 |

| 第1子15歳以上 第2子0~14歳 |

14~16万円 | 20~22万円 |

| どちらも15歳以上 | 16~18万円 | 22~24万円 |

養育費を算定するための年収の調べ方

このように、養育費を算定するためには配偶者の年収を正確に把握しなければなりません。

年収を調べる方法は、配偶者の職業(給与所得者・自営業者)によって異なります。

給与所得者の場合

会社員などの給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」を確認することで年収がわかります。

また、相手方の同意(委任状)があれば、市町村役場で所得証明書(課税証明書)を発行してもらうことでも年収の確認が可能です。

所得証明書(課税証明書)の場合、「給与の収入金額」を確認します。

そのほか、配偶者の給与明細や給与口座の通帳などからもおおよその年収を把握することができるでしょう。

なお、配偶者が会社員でも、給与以外の収入がある場合は自営業者と同様の方法で年収の確認が必要です。

自営業者などの場合

自営業者や給与以外に収入がある会社員などの場合、基本的には確定申告書の「課税される所得金額」を確認することで年収がわかります。

ただし、「課税される所得金額」は、さまざまな税控除をした結果の金額です。

そのため、養育費の算定に使用すべき自営業者の年収を算出するためには、税法上控除された金額等のうち、現実には支出されていない青色申告特別控除や配偶者控除、医療費控除などの費用等を「課税される所得金額」に加算する必要がありますので、注意しましょう。

養育費が相場より高くなるケースはある?

夫婦で話し合って合意できるのであれば、相場より高い金額で養育費を取り決めることも可能です。

しかし話合いではまとまらず、家庭裁判所の手続を利用して取り決める場合は、一般的に養育費算定表の金額より高くなることはありません。

ただし、養育費算定表は標準的な金額を簡単・迅速に算出することを目的としており、「健康的な子どもが公立の学校に通った場合」を想定しています。

そのため、養育費算定表で想定していない特別な事情があり、養育費算定表の金額に従うことが不公平な場合、相場よりも高い養育費が認められることはあります。

たとえば、以下のようなケースでは、相場よりも高い養育費が認められる可能性があるでしょう。

教育費が必要なケース

たとえば、子どもに以下のような事情がある場合には、養育費の算定時に「教育費として必要」と考慮される可能性があります。

- 私立の学校に通っている

- 進学のために塾に通う必要がある

- 留学する予定がある など

医療費が必要なケース

たとえば、子どもに以下のような事情がある場合には、養育費の算定時に「医療費として必要」と考慮される可能性があります。

- 難しい病気にかかっている

- 持病があって通院している など

養育費の取り決め方

養育費の取決めをする場合、まずは夫婦で話し合い、お互いに納得できる内容で合意を目指します。

取り決めておくべき内容は、以下のとおりです。

- 月々の支払金額

- 支払期間(子どもが何歳になるまでか)

- 支払方法(毎月の支払日、振込先など)

話合いがまとまらなければ、調停や審判など、家庭裁判所の手続を利用して取り決めることになります。

養育費の不払いを防ぐ方法

養育費について取り決めた場合でも、離婚後に「不払い」のトラブルが発生することがあります。

近年の景気悪化の影響で、養育費を負担する元配偶者の減給や失業などを理由に養育費が支払われなくなるケースが増加しているようです。

厚生労働省が設置した「養育費相談支援センター」に寄せられた相談件数は、2007年から2011年までの4年間でおよそ2倍に増えたといいます。

しかし、養育費は子どもの成長にとって欠かせない大切なお金です。不払いを防ぐためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

離婚協議書を作成する

離婚後の養育費の不払いを防ぐためには、養育費の支払いに関する「離婚協議書」を作成するのがよいでしょう。

離婚協議書は、離婚の際に取り決めた条件が守られず裁判になった場合に、有力な証拠となります。

しかし、離婚協議書を作成したからといって、必ず養育費が支払われるとは限りません。離婚協議書には法的な強制力がないため、養育費が支払われなかった場合の対応方法は限られてしまいます。

公正証書を作成する

養育費の不払いを防ぐためにより有効なのが、離婚協議書の内容を「公正証書(離婚給付契約公正証書)」として残すことです。

公正証書はそれ単体で法的な強制力を持ちます。そのため、必要な項目を盛り込んでおけば、もし養育費の支払いが滞った場合に支払者の財産(給与・預貯金・家財道具など)を強制的に差し押さえて回収することができるのです。

離婚の際は、子どもの将来のためにも、夫婦でよく協議して条件を決めましょう。そして、養育費の不払いが起こらないよう、離婚に詳しい弁護士に相談し、公正証書作成のサポートをしてもらうことをおすすめします。

養育費の相場に関するよくある質問

養育費の相場について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。

養育費を一括請求する場合の相場はいくらですか?

養育費を一括請求する場合、養育費算定表をもとに月額を算出し、「月額×12ヵ月×支払終期までの残りの年数」で養育費の総額を計算する方法が考えられます。

ただし、養育費を一括請求する場合は、養育費の総額から中間利息を差し引く必要があります。

また、金額によっては贈与税がかかる可能性もあるため注意が必要です。

合意があれば養育費を一括請求することは可能ですが、利息分が差し引かれたり、余分な税金が発生したりする可能性があるため、一括請求が妥当かどうかは慎重に検討すべきでしょう。

支払う側の親に借金がある場合の養育費の相場はいくらですか?

支払う側の親に借金がある場合でも、通常どおり「養育費算定表」に基づいて養育費を計算します。

これは、借金があること自体は養育費の免除・減額の理由にならないためです。

ただし、借金の返済でそもそも支払う側の親の生活が成り立たっていないような特別な事情がある場合、高額な養育費を継続的に支払ってもらうことは現実的ではありません。

そのため、場合によっては相場より養育費が低額となることも考えられるでしょう。

浮気・不倫が原因で離婚する場合の養育費の相場はいくらですか?

浮気・不倫で離婚する場合でも、通常どおり「養育費算定表」に基づいて養育費を計算します。

浮気・不倫を理由に、養育費が増額・減額されることもありません。

これは、浮気・不倫は夫婦間のトラブルであり、子どもの養育費とは別問題であるためです。

なお、浮気・不倫などの夫婦間のトラブルは、慰謝料を請求することで解決を目指すのが一般的な方法といえるでしょう。

養育費の請求や不払いでお悩みなら、弁護士にご相談を

養育費は両親の年収・職業や、子どもの人数・年齢など、さまざまな要素をもとに算定されますが、個別の事情を考慮して適切な金額を判断することは簡単ではありません。

また、納得のいく条件で養育費の取決めができたとしても、約束どおり支払われない「不払い」が発生してしまうケースもあります。

養育費は、子どもを育てるために欠かせないお金です。適切な金額を判断し、不払いなど将来のトラブルを防ぐためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、離婚の際の取決めはもちろん、離婚後の養育費の取決めや、不払いに関するご相談も承っております。

養育費についてお悩みであれば、まずは一度ご相談ください。

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 東京弁護士会

- 出身大学

- 慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。