【サンプルあり】離婚協議書とは?自分で作成するときのポイント

夫婦間の話合いで離婚や離婚条件に合意できたとしても、口約束だけでは離婚後に「言った・言わない」でトラブルになるおそれがあります。

そのため、合意内容を記載した「離婚協議書」を作成しておくことがとても重要です。

このページでは、離婚協議書を作成する目的やその効力、実際の作成方法などを詳しく解説します。

離婚協議書のサンプルもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

このページでわかること

- 離婚協議書の目的や効力

- 離婚協議書の書き方

- 離婚協議書を作成するポイント

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚の際に夫婦で話し合って決めた内容をまとめた書面のことです。

離婚に合意したことや離婚条件などについて詳しく記載したうえで、同じものを二部作成し、それぞれが一部ずつ保管します。

離婚協議書を作成する目的

離婚協議書を作成するのは、離婚後に「言った・言わない」のトラブルが発生することを防ぐためです。

夫婦間の話合いで離婚を成立させる協議離婚には、基本的に家庭裁判所が関与しません。

そのため、口約束だけで済ませてしまうと、約束が守られないおそれがあるのです。

離婚協議書を作成しておけば、あとで「そんな約束はしていない」と言われることを防げます。

離婚後に約束が守られず法的手続をとる際にも、有効な証拠として使えるため安心です。

離婚協議書の効力

離婚協議書は契約書の一種です。

そのため、夫婦それぞれの署名・捺印があれば、離婚協議書に記載した合意内容を守る義務が生じます。

一方で、離婚協議書には法的な強制執行力はありません。

たとえば、離婚後に養育費が支払われない場合に、離婚協議書に記載のとおり支払うよう求めることはできても、ただちに相手の給料を差し押さえることはできないのです。

離婚協議書の内容を強制的に守らせるには、あらかじめ公正証書として作成しておくか、裁判手続を行う必要があります。

離婚協議書を作成するタイミング

離婚協議書を作成するタイミングに決まりはありません。

しかし、大まかな離婚条件が決まってから離婚届を提出する前までに作成するのが一般的です。

離婚後は、改めて連絡を取り合い話合いや書面の取り交わしを行うのが難しくなります。

相手が連絡に応じてくれないおそれもあるため、離婚協議書は離婚する前に作成しておきましょう。

離婚協議書の内容と書き方の例

離婚協議書には、主に以下の5つの項目について記載します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①離婚の合意

【記載例】

甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。

まずは大前提として、夫婦間で離婚することに合意したことを記載します。

このとき、離婚届をどちらが提出するかも書いておくと、無用なトラブルを防げるため安心です。

②離婚条件

次に、詳しい離婚条件について取り決めた内容を記載します。

それぞれの離婚条件について、最低限、書いておくべき内容を以下で見ていきましょう。

親権者

【記載例】

甲乙間の子□□(平成▲年▲月▲日生)の親権者・監護権者を乙と定め、乙において監護養育する。

未成年の子どもがいる場合には、必ず父母のどちらが親権者になるか決める必要があります。

離婚協議書には、誰が親権者・監護者となるか書いておきましょう。

養育費

【記載例】

甲は乙に対し、子の養育費として、令和▲年▲月から満20歳に達する日の属する月までの間、1ヵ月に●万円を支払うことを認め、これを毎月末日限り、乙が指定する銀行口座(○○銀行○○支店 普通 口座番号○○○○ 口座名義△△△△)に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

親権者にならなかったほうの親は、親権者として子どもと暮らす親に対して、養育費の支払義務を負います。

主に以下の内容を取り決め、離婚協議書に記載しましょう。

- 養育費の金額

- 支払始期と終期

- 支払方法 など

このほかにも、病気や進学などで特別な費用が必要になった場合に、どのように負担するかなどを書いておくことをおすすめします。

面会交流

【記載例】

乙は、甲が子と月1回程度、面会交流することを認める。面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、丙の利益に配慮して、甲及び乙が協議して定める。

子どもと離れて暮らす親とその子どもには、法律上、離婚後も面会して交流することが認められています。

主に以下の内容を取り決め、離婚協議書に記載しましょう。

- 面会交流の可否

- 実施する頻度 など

より円滑に面会交流を実施するためには、場所や時間、子どもの引渡し方法についても細かく取り決め、離婚協議書に残しておくと安心です。

財産分与

【記載例】

甲は乙に対し、本件離婚による財産分与として、●●万円を支払うことを認め、これを令和▲年▲月▲日限り、乙が指定する銀行口座(○○銀行○○支店 普通 口座番号○○○○ 口座名義△△△△)に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

夫婦が婚姻中に共同で築いた財産がある場合、離婚時に財産分与によって清算します。

主に以下の内容を取り決め、離婚協議書に記載しましょう。

- 分与する財産

- 具体的な金額

- 支払方法

- 支払期限 など

なお、財産分与の対象となるのは現金・預貯金だけではありません。

夫婦の実質的な共有財産であれば、不動産や家具・家財なども対象となるため、どのように分けるか漏れなく取り決めるようにしましょう。

年金分割

【記載例】

甲と乙との間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定め、甲は、乙に対し、年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

夫婦の一方または双方が婚姻期間中に第2号被保険者(民間の会社員・公務員など)として働いていた場合、年金分割制度を利用できます。

年金分割をする場合には、離婚協議書に分割割合(原則として0.5)を記載しておきましょう。

慰謝料

【記載例】

甲は乙に対し、本件離婚による慰謝料として、●●万円の支払義務があることを認め、これを令和▲年▲月▲日限り、乙が指定する銀行口座(○○銀行○○支店 普通 口座番号○○○○ 口座名義△△△△)に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

夫婦の一方に不貞行為などがあり離婚に至った場合、離婚原因を作ったほうの配偶者に対し慰謝料を請求できます。

慰謝料の支払いが発生する場合は、主に以下の内容を取り決め、離婚協議書に記載しましょう。

- 支払金額

- 支払期限

- 支払方法 など

なお離婚の慰謝料は、不貞行為のほか、DV・モラハラ、性交渉の一方的な拒否があった場合などに請求できます。

③清算条項

【記載例】

甲及び乙は、本件離婚に関し以上をもってすべて解決したものとし、本協議書で定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

離婚協議書には、必ず「清算条項」を入れておきましょう。

清算条項とは、離婚協議書で定めた内容以外に、権利や義務がないことを確認する条項です。

清算条項を入れておくことで、取決めにない金銭を請求されるなどのトラブルを防止できます。

ただし、清算条項を入れても年金分割は請求することが可能です。

そのため、年金分割のうち合意分割をしないよう取り決めておきたい場合には、別途、その旨を離婚協議書に記載しておく必要があります。なお、このような取決めをしても、3号分割の請求は阻止できません。

④作成日

契約書類には、作成日を記載しておくことが一般的です。

いつ離婚や離婚条件に合意したかを証明するために、離婚協議書にも実際の作成日を明記しておきましょう。

⑤夫婦の署名・捺印

最後に、夫婦それぞれが住所を記入し、署名・捺印をすることで離婚協議書が完成します。

離婚協議書は、同じ内容で二部作成し一部ずつ保管することになりますが、住所の記入や署名・捺印は印刷せずに自筆しましょう。

署名を行う際の氏や住所は、離婚協議書を作成する時点のものを記載します。

捺印に使用する印鑑は、認印でも実印でも構いません。しかし、本人による捺印であることを確実に証明するためにも、実印のほうがより望ましいといえます。

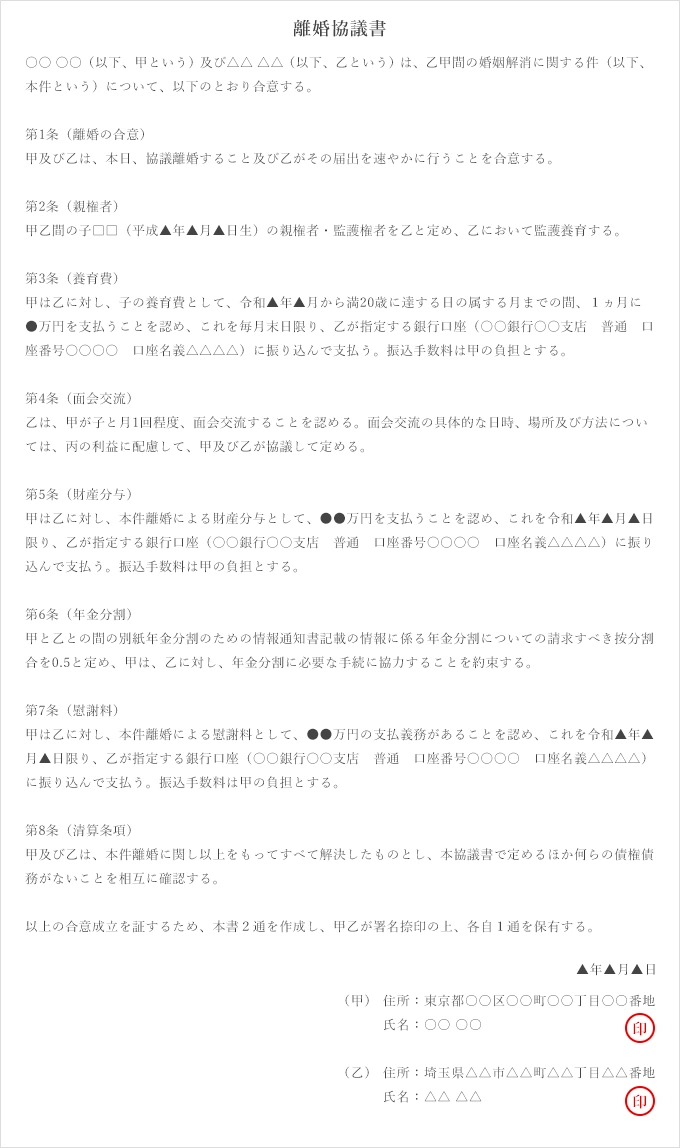

離婚協議書のサンプル

以下は、離婚協議書のサンプルです。用紙のサイズや、横書き・縦書きは問いません。

離婚協議書を作成するときのポイント

適切な離婚協議書を作成し将来のトラブルを防ぐために、以下のポイントを押さえておきましょう。

曖昧な表現は避ける

捉え方によって解釈が変わるような曖昧な表現をしてしまうと、離婚後、トラブルに発展してしまいかねません。

そのため取り決めた内容は、具体的かつ明確に記載しましょう。

たとえば金銭の支払いに関して、「●円を支払う」という記載だけだと、誰が誰に、どのように支払うのかわかりません。

支払う人や具体的な支払期限、時期、支払方法、振込手数料の負担についてなど、誰が見ても同じ意味にとれるように書いておくことが大切です。

無効になる記載をしない

法律上無効になる記載や、公序良俗に反する記載はしないようにしましょう。

たとえば、以下のようなことを書いても無効になります。

- 親権者を変更しない

- 子どもとの面会交流を一切認めない

- 再婚を認めない

- 過度なペナルティや罰金 など

なお、そもそも相手をだましたり、脅迫・暴行をしたりしてサインさせた場合、離婚協議書自体が無効となるため注意が必要です。

ひな形やテンプレートをそのまま使用しない

実際に離婚協議書を作成する際は、夫婦の事情に応じた適切な条項や文言を入れる必要があります。

インターネット上で公開されているひな形やテンプレートはとても便利ですが、どの夫婦にも当てはまる内容ではありません。

そのまま使用してしまうと必要な記載が漏れ、離婚後のトラブルに繋がるおそれもあります。

そのため、ひな形やテンプレートの内容はあくまで参考程度にとどめたほうがよいでしょう。

公正証書にする

離婚協議書には法的な強制執行力はありません。

そこで、離婚協議書は公正証書として作成しておくことをおすすめします。

公正証書は、公証役場の公証人が法律に基づいて作成する証明力が非常に高い文書です。

執行受諾文言(「約束を守らない場合は強制執行を受けてもよい」という条項)を付けて公正証書を作成しておけば、「約束どおり養育費や慰謝料が支払われない」といった場合に、相手の財産や給料などを差し押さえることができます。

弁護士に依頼する

ご自身の状況に合わせた適切な離婚協議書を作成したいのであれば、弁護士に依頼することも検討してみてください。

費用はかかってしまいますが、より確実に将来のトラブルに備えられるでしょう。

法律事務所によっては、離婚協議書の作成を弁護士に任せられるプランや、作成した離婚協議書を弁護士にチェックしてもらえるプランを用意していることがあります。

「夫婦で合意はできたけど、自分たちで書面を作成するのが不安」という場合には、そのようなプランを利用するのがおすすめです。

また、「できるだけ有利な条件で離婚したい」という場合には、交渉段階から弁護士に依頼するとよいでしょう。

離婚協議書を作成する費用

ご自身で離婚協議書を作成するのであれば、基本的に費用はかかりません。

ただし、弁護士などに作成を依頼する場合や、公正証書として作成する場合は、それぞれ費用がかかります。

離婚協議書の作成にかかる弁護士費用は、法律事務所や対応の範囲によっても異なりますが、5万円~15万円前後であることが多いようです。

公正証書の作成・送達費用は、取り決めた財産分与や養育費などの金額に応じて異なります。

1億円以下の範囲であれば、公正証書の作成にかかる費用は5,000円~4万円程度です。

離婚協議書に関するよくある質問

離婚協議書について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。

離婚協議書は手書きでも有効ですか?

有効です。

離婚協議書に決まった書式や作成方法はないため、手書きでも、パソコンなどで作成しても問題ありません。

ただし、鉛筆やシャープペンシルは消えやすく、改ざんのおそれがあります。

手書きの場合には、油性のボールペンなど簡単に消えない筆記用具を使用しましょう。

離婚協議書の内容はあとから変更できますか?

お互いの合意があれば、あとから離婚協議書の内容を変更することも可能です。

ただし、一般的に離婚後は、元夫婦同士で話合いを行うのが難しくなります。

相手が応じてくれるとも限らないため、できるだけ変更しなくていいように気を配って離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書の内容に違反した場合どうすればよいですか?

相手が離婚協議書の内容に違反した場合、まずは話合いを行い、約束を守るよう求めましょう。

相手が話合いに応じない場合や、話合いを行ったにもかかわらず約束が守られない場合は、調停や裁判の手続を検討することが必要です。

たとえば、慰謝料や財産分与、養育費の未払いであれば訴訟の提起、面会交流の約束を反故されたのであれば面会交流調停の申立てをすることになります。

なお、離婚協議書を執行受諾文言付きの公正証書として作成している場合、調停や裁判の手続をしなくても相手の財産を差し押さえることが可能です。

まとめ

家庭裁判所が関与しない協議離婚では、離婚後のトラブルを防ぐためにも合意内容を離婚協議書にまとめておくことが大切です。

できれば、執行受諾文言付の公正証書として作成しておくとより安心でしょう。

離婚協議書はご自身でも作成できますが、少しでも不安があれば弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、あなたにとって不利になるような記載がないよう気を配り、より適切な内容で離婚協議書を作成することが可能です。

アディーレ法律事務所では、協議書作成も含めて、離婚に関するさまざまな問題をまとめて解決するベーシックプランをご用意しております。

協議書作成のみならず、「離婚に関する手続をまとめて任せたい!」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 東京弁護士会

- 出身大学

- 慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。