養育費とは?金額の算定方法や支払期間、取決めの方法・タイミング

離婚したあとは、親権者となったほうの親が子どもを育てていくことになります。しかし、一人で子どもを育てるのは簡単なことではありません。

そのため、きちんと養育費を受け取り、経済的な不安を減らすことが大切です。

このページでは、養育費の基礎知識に加え、金額の相場や取り決め方、覚えておきたいポイントを解説します。

養育費が支払われないときの対処法についてもご紹介していますので、お子さまと安心して暮らしていくためにもぜひ最後までご覧ください。

目次

このページでわかること

- 養育費の基礎知識

- 養育費の相場

- 養育費を取り決める方法

養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際は必ず親権者を決めなければなりません。

そして、親権者として子どもと一緒に暮らす親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対し、養育費を請求できます。

養育費に含まれるもの

養育費に含まれるのは、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)が自立するまでの標準的な生活費、医療費、学費などです。

具体的には、以下のような費用が養育費に含まれています。

| 項目 | 内訳 |

|---|---|

| 生活費 |

|

| 医療費 |

|

| 学費 |

|

一方で、以下のようなものは養育費に当然には含まれません。

- 予期せぬ病気・けがの治療費

- 私立学校や大学・専門学校の学費

- 塾・習いごとの費用

このような、突発的に発生する一時的な費用を「特別費用」といいます。

特別費用を含めた金額で養育費の取決めを行うには、父母の合意が必要です。

養育費の支払義務

子どもの生活を保障し、心の成長を支えることは、親が果たすべき当然の責任です。

そのため養育費の支払いは、未成熟子をもつ親が負う法律上の義務とされています。この義務は、離婚をしてもなくなりません。

また、養育費の支払義務は、自分の生活を犠牲にしない程度で子どもが最低限の生活を送るための「扶養義務」ではなく、子どもに自分と同水準の生活を保障する「生活保持義務」です。

そのため非監護親は、子どもが自分と同じ生活水準を保てるだけの養育費を支払う必要があります。

さらに養育費は、「余裕があるときに支払えばよい」という性質のものではありません。

非監護親の生活が苦しいからといって支払わなくてよいことにはならず、生活水準を落としてでも支払わなければならないのです。

詳しくは、以下のコラムでも解説していますので併せてご覧ください。

養育費をもらえる期間

養育費は、原則として「請求したときから」受け取れます。

過去に遡って請求することはできないため、離婚の際にしっかりと話し合っておきましょう。

また養育費は、「子どもが18歳(経済的に自立していなければ満20歳)になるまで」を目安に受け取れます。

なお、養育費の対象となるのは「未成年の子ども」ではなく、あくまでも「社会的・経済的に未成熟な子ども」です。そのため、必ずしも子どもが成人したタイミングを支払いの終期とする必要はありません。

たとえば、大学に進学する場合などには、「大学を卒業するまで」と取り決めることもできます。

詳しくは、以下のコラムでも解説していますので併せてご覧ください。

※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。ただし、子どもが「20歳」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしている場合は、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができます。同様に、改正法施行前に、子どもが「成人」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしていた場合、当時の成人は20歳を想定していたでしょうから、改正後も引き続き、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができると考えられます。

養育費の支払方法

養育費は、毎月払いが原則です。

父母間で合意できれば一括払いにすることもできますが、利息分が差し引かれたり、余分な税金が発生したりするため、一括払いが妥当かどうかは慎重に検討する必要があります。

養育費を取り決めるタイミング

養育費の取決めは、離婚の際にしておくのが一般的です。

しかし、取決めをせずに離婚してしまったケースなどでは、離婚したあとでも養育費を請求できます。

「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したケースでも、事情が変わった場合には、あとから請求できる可能性があります。

また、養育費の請求権は実質的に子どもの権利です。

そのため、親が請求権を放棄したとしても、子ども自身が非監護親に対して扶養料を請求できるケースもあります。

養育費の現状

では、実際に養育費を受け取っている人はどのくらいいるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

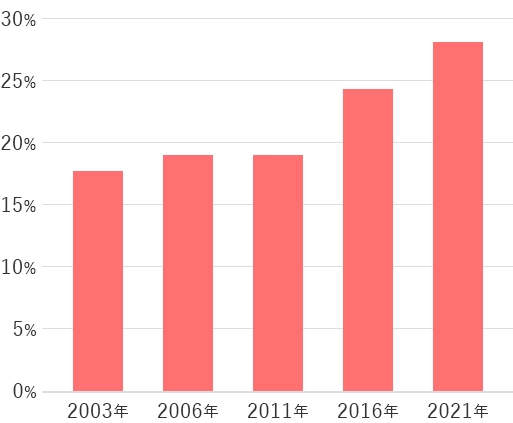

養育費を受け取っているひとり親世帯の割合

『令和3年度全国ひとり親世帯等調査』によると、実際に養育費を受け取っている母子家庭は全体の28.1%と、3割に満たない状況です。父子家庭に至っては8.7%で、1割にすら届きません。

このような実態である理由の一つには、離婚の際に「養育費の取決めをしていない夫婦が多い」ことが挙げられるでしょう。

一方で、母子家庭における養育費の受領率は、2003年の17.7%から10%以上も増えています。

養育費の受領率の推移(母子家庭)

※参考:こども家庭庁支援局家庭福祉課『ひとり親家庭等に関する施策・制度について』

以前と比べると、養育費は確実に受け取りやすくなっているのです。

この背景には、民法改正によりさまざまな手続が見直されたことがあります。

養育費を受け取りやすくする新たなルール

2020年に施行された改正民法では、相手の勤務先や財産を調査できる手続が見直されました。

これにより、以前よりも養育費の請求や相手の財産の差押えがしやすくなっています。

さらに、2026年までに施行予定の改正民法では、養育費を受け取りやすくするための新たな3つのルールが設けられました。

- 法定養育費制度の創設

- 先取特権の付与

- 養育費の差押え・情報開示手続の簡素化

これらのルールにより、養育費を回収するハードルがより低くなると期待されています。

詳しくは以下のコラムでも解説していますので、参考にしてみてください。

養育費の金額はどう決まる?

実際の養育費の金額は、主に以下の要素を考慮して決まります。

- 子どもの人数・年齢

- 父母の年収・職業

これらをもとに、「養育費算定表」を使用して算定することが一般的です。

養育費算定表とは、統計数値から作成した計算式に基づき標準的な養育費を算出するための表で、養育費の金額を決める際に全国の裁判所で利用されています。

また、養育費の金額の目安は、法律事務所などが独自に公開している無料の計算ツールでも確認できます。

以下の「養育費かんたん自動計算ツール」でも養育費の計算ができますので、チェックしてみてください。

養育費の相場

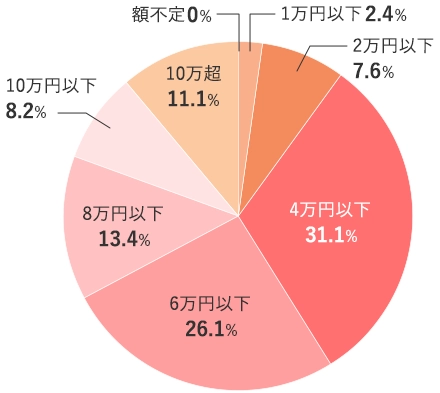

『令和3年度全国ひとり親世帯等調査』によると、養育費の平均月額は母子家庭全体で月額平均約5万円、父子家庭全体では約26,000円とされています。

また、司法統計によると母子家庭が受け取っている養育費の金額の割合は、2万円以上~4万円以下が約31%でもっとも多く、次いで4万円以上~6万円以下が約26%、6万円以上~8万円以下が約13%です。

母が監護権者となった場合の養育費(金額別)

※上記のグラフは『令和5年 司法統計年報(家事編) 第25表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数』に基づき、当事務所が独自に作成したものです。

※%=小数点第二位以下四捨五入

子どもの人数や年齢などにもよりますが、2万円以上~8万円以下の範囲で養育費を取り決めている家庭が多いといえるでしょう。

養育費が高額になるケース

養育費の金額は、父母間の話合いで合意ができれば、自由に決められます。

そのため、相場や算定表よりも高額な養育費を取り決めることも可能です。

裁判所の手続で取り決める場合、基本的に養育費算定表の金額より高くなることはありません。

ただし、算定表による算出が著しく不公平になるような特別な事情があることを主張・立証できれば、算定表より高額な養育費が認められる可能性もあります。

たとえば、以下のようなケースです。

- 私立の学校に通っているなど、特別な教育費が必要なケース

- 難しい病気にかかっているなど、特別な医療費が必要なケース

養育費を取り決める方法

養育費は、以下のいずれかの方法で取り決めます。

- 話合い

- 調停

- 審判・裁判

それぞれ詳しく見ていきましょう。

話合い

まずは、父母間で養育費について話し合いましょう。具体的には、以下の内容を取り決めておく必要があります。

- 金額

- 支払日

- 支払方法

- 振込先の口座

- 支払期間

話合いで合意できた場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、取り決めた内容をまとめた合意書を作成しておきましょう。

調停

話合いで合意できない場合には、調停を申し立てましょう。

離婚前であれば「離婚調停」、離婚後であれば「養育費請求調停」のなかで調停委員を介して話合いを行います。

合意できた場合は調停成立となり、裁判所によって合意内容をまとめた調停調書が作成されます。

審判・裁判

離婚の際に申し立てた「離婚調停」が不成立となった場合、裁判所により必要と判断されれば、調停に代わる審判が行われる場合があります。

しかし、離婚審判が利用されるケースは限定的です。基本的には離婚裁判を提起し、裁判のなかで離婚するかどうかやそのほかの離婚条件とあわせて養育費が決められることになります。

離婚後に申し立てた「養育費請求調停」が不成立となった場合、審判に自動的に移行し、裁判所が養育費について判断・決定します。

離婚後に養育費を取り決める場合は、調停を経ずに審判を申し立てることもできますが、まずは調停を試みるよう促されることが多いです。

養育費の金額・支払期間の変更

養育費は、子どもが自立するまでの間、長期にわたり支払われるものです。

そのため、最初に取り決めたときと収入や家庭・子どもの状況が変わることも少なくありません。

そのような場合、父母間の話合いや家庭裁判所の手続(調停・審判)を行うことで金額や支払期間などの変更を求めることができます。

金額の変更(増額・減額)

以下のような事情がある場合、養育費の増額・減額を求めることを検討するとよいでしょう。

| 金額 | 具体的な事情 |

|---|---|

| 増額 |

|

| 減額 |

|

なお、多少の事情変更では増額・減額の請求は認められません。

支払期間の変更(延長・短縮)

以下のような事情がある場合、養育費の支払いを延長・短縮することも検討するとよいでしょう。

| 支払期間 | 具体的な事情 |

|---|---|

| 延長 |

|

| 短縮 |

|

詳しくは、以下のコラムでも解説していますので併せてご覧ください。

養育費が支払われないときの対処法

養育費について取り決めたにもかかわらず、約束どおり支払われない場合、まずは相手に直接連絡して支払ってもらうよう催促してみましょう。

調停や審判、裁判で取決めた場合は、裁判所から「履行勧告」、「履行命令」を発してもらい支払いを促すこともできます。

しかし、履行勧告・履行命令には強制力がないため、相手が応じてくれるとは限りません。

そのため、強制執行を申し立て、相手の財産を差し押さえることも検討しましょう。

詳しくは、以下のコラムでも解説していますので参考にしてみてください。

養育費について覚えておくべきポイント

養育費をきちんと受け取るためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

養育費の取決めは公正証書にするのがおすすめ

父母間の話合いで養育費について取り決め、合意書を作成する際には、「公正証書」として作成しておくことをおすすめします。

公正証書は、公証役場の公証人が法律に基づいて作成する証明力が非常に高い文書です。

執行受諾文言(「約束を守らない場合は強制執行を受けてもよい」という条項)を付けて公正証書を作成しておけば、約束どおり養育費が支払われない場合に、ただちに相手の財産を差し押さえることができます。

特に幼いお子さまがいる方にとって、養育費は、長期間にわたり受け取ることになるお金です。

より確実に養育費を受け取るためにも、公正証書を作成しておいたほうが安心でしょう。

未払い養育費の請求権には時効があるため注意

未払いの養育費を請求できる権利は、養育費を取り決めた方法によって「5年」または「10年」で消滅時効にかかります。

この期間を過ぎると、未払い分の養育費を受け取れなくなってしまうおそれがあるため、注意しましょう。

詳しくは、以下のページでも解説していますので参考にしてみてください。

養育費に関するよくある質問

養育費について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。

再婚したら養育費はどうなりますか?

父母のどちらか、またはお互いが再婚したとしても、それだけで「養育費がもらえなくなる」、「養育費を支払う必要がなくなる」ということはありません。

ただし、たとえば以下のような事情がある場合には、養育費の増額・減額を求められる可能性はあります。

- 権利者(受け取る側)の再婚相手が子どもと養子縁組をした

- 義務者(支払う側)と再婚相手との間に子どもが生まれた など

詳しくは、『再婚したら養育費はどうなる?減額されるケースと打ち切られた場合の対処法』もご覧ください。

養育費に税金はかかりますか?

原則として、毎月受け取る養育費に税金はかかりません。

ただし、将来の養育費まで一括で受け取った場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。

また、養育費として受け取ったお金を子どもの養育以外の目的(住宅や株式の購入など)で使った場合にも、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

未婚でも養育費を請求できますか?

未婚で出産したシングルマザーの方であっても、父親に子どもを認知してもらえば養育費を請求することが可能です。

認知の手続をすると、婚姻関係や血縁の有無に関わらず法律上の親子関係となります。

そのため、父親は養育費の支払義務を果たさなければなりません。

まとめ

養育費は、離婚後に子どもと離れて暮らす親が当然に支払うべきお金です。

お子さまの成長を支え、安心して生活していくためにも、きちんと養育費を受け取りましょう。

養育費について取り決めずに離婚してしまった場合でも、諦める必要はありません。

これから発生する分の養育費は、離婚後であっても請求できます。

離婚に伴う養育費の取決めや、未払いとなっている養育費の請求でお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

あなたが養育費を受け取れるように、弁護士が全力でサポートいたします。

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 東京弁護士会

- 出身大学

- 慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。